腰痛・肩こり・頭痛でお困りの方は、十勝管内・幕別町札内の、はり・きゅう快気院へ

診療時間 | 午前 9時~午後 12時 午後 2時〜午後 6時 |

|---|

休診日 | 2月は毎週月曜・火曜が定休の他 15日~17日は新規施術習得の為に休診になります |

|---|

★ご予約を戴いてからの施術となります

ご予約はお電話にてお願い致します

新たな症例紹介

外反母趾

『先ずは足の構造や働きを知りましょう』

左右の足の骨はアーチ型に組み合わさって、体重を分散させる働きをしています。

7個の足根骨と5本の中足骨とで作る前後・内外方向のアーチ構造を足弓と言って、加重を分散させ直立を助けて、また歩行時の着地に掛かる衝撃を和らげています。

それには、足の構造やアーチの働きなどを図で確認します。

外反母趾が起こる箇所は、体重を分散させるための三角点の一つである、母指中足指節関節(MTP)部の病変になる為に、重心維持が不安定になり通常の生活にも影響を与える事になります。

外反母趾

母指である第1基節骨が外反変形(外側の小指側へ)をきたす病態ですが、同時に第1中足骨が内反(内側へ)しています。 この中足骨の内反が外反母趾の始まりと考えられていて、この時に基節骨に付着する母指内転筋に引っ張られて基節骨が外側方向へ「くの字」に曲がっていく状態になります。

外反母趾になる多くの症例では、扁平足も伴っていて、足のアーチがつぶれて横幅な開帳足にもなっていることが諸症状の要因にもなっています。

また、親指が「くの字」に曲がるために、体重の負荷が親指の側面に掛かるために、親指の爪は次第に巻き爪になってしまう事もあります。

関節リュウマチによる外反母趾もあり、注意が必要である

現代の医学に於いての対処は

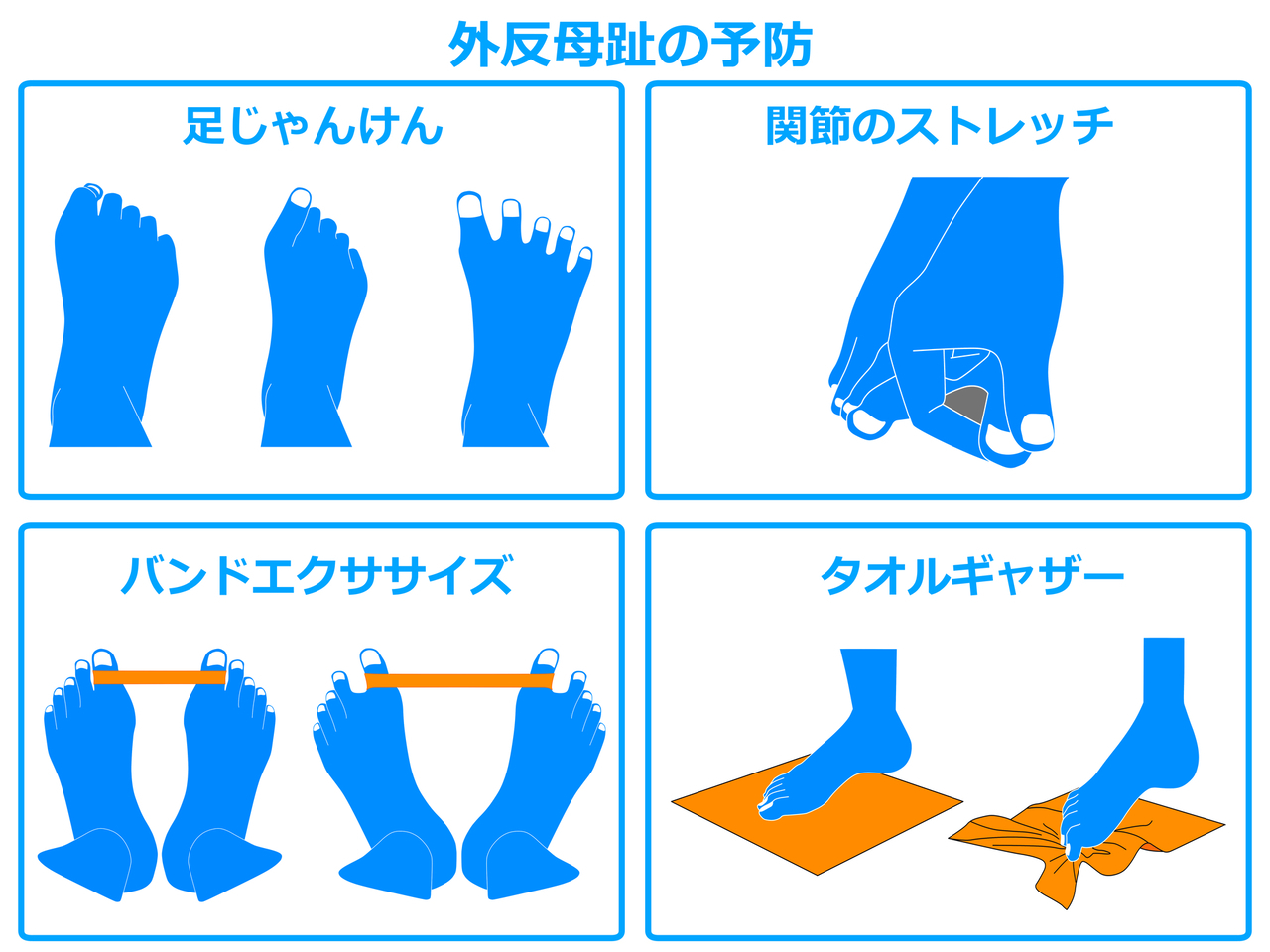

予防法として、先ずは外的原因とされる靴の排除とタオル引き寄せ運動、ストレッチ運動などがあるが、継承の場合には有効だが、進行していると悪影響になる場合がある。

- 1保存療法

1)足底板(アーチサポート)のインソールを用いて矯正効果 を目的としますが、個人個人の足形に合わせてのオーダ ーメイドとなる。

2)親指装着器具による矯正効果を目的としますが、関節拘 縮効果はあるが、外反母趾矯正は期待できない。

- 2手術療法

軟部組織矯正術、中足骨骨切り術、基節骨骨切り術、関節固定術、関節形成術などがあり、医師の判断によって選択される。

東洋医学及びオステオパシイーの治療法

鍼灸治療

東洋医学的に経絡走行で考えでは、甘い物の食べ過ぎや肝と脾のバランスが崩れるなどで、足太陰経・脾経(足の母指内側)の弱りから、相対的に足厥陰経・肝経(足の母指外側)が強くなり、肝脾不和を招いて足厥陰経方向へ引っ張られて外反母趾が起こるとされる。

治療には脾経の経穴を補って治しつつ、肝経とのバランスを取らなければならない。

漢方薬

四肢の関節痛は「傷寒論」では骨節疼煩、骨節痛、歴節痛、肢節疼痛などと表現されるが、時にはリュウマチなどの基礎疾患を伴うものがあり、その場合には医師の処方を受けることをお勧めします。

【越婢加朮湯】実証陽症のものに適応となり、関節痛、筋肉痛の 初期で、急激に発生し、患部に腫脹や熱感に圧痛のあるものに 用いる。

【薏苡仁湯】疼痛、腫脹ともに軽度ではあるが、持続しているも のに広く用いられる。

【桂枝加朮附湯】やや虚証の人で、冷えや湿気により痛みが増強 するものに用いる。

オステオパシイー

外反母趾の治療では、下肢をコントロールする重要椎骨は腰椎5番であります。 又、足アーチ消失による「扁平足」を伴うも事も重要視しますので治療では腰椎5番の治療を主体に行ない、その後に扁平足の治療を行なった後に、中足骨と指節関節が正常運動を行えているかの検査と治療を行ないます。

尚、骨格に対するアプローチが終了後には「経絡バランス」を調えなければ再発のリスクが付いてきますので、その後のアフターケアーも考える必要があります。

診療日・診療時間

2月の診療日カレンダ

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

診療時間

【午前】午前9時~午後12時

【午後】午後2時~午後6時

※再診時の診療時間についてはご相談承ります

お願い致します

℡ 0155-66-4199

休診日

2月は毎週月火曜日定休の他に15日~17日は新規施術習得の為に休診となります。